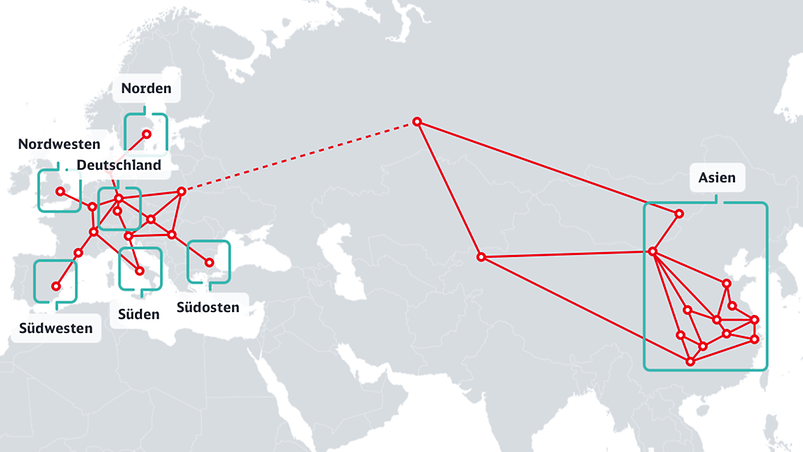

Ob Schweden, Spanien oder China: Wir haben gute Verbindungen

Mit kundenorientierten und maßgeschneiderten Leistungen sorgen wir für effiziente und zuverlässige Transporte in Europa und darüber hinaus.

Ihre Vorteile bei unseren internationalen Lösungen

- Schnelle, zuverlässige Verbindungen mit hoher Frequenz und Flexibilität durch 4.200 Kundengleisanschlüsse

- Kombination der Vorteile von Schiene und Straße

- Das starke Netzwerk in Europa und bis nach Asien

- Größter Fuhrpark

- Verschiedene Warengruppen pro Wagen möglich

- Umweltfreundlicher Transport mit mehr als 80 Prozent Emissionseinsparung

- Zusatzleistungen: unter anderem Track & Trace, Abholservice, Etikettierung, Lagerung

- Kombination von unterschiedlichen Transportarten, egal ob Straßen- oder Schienenverkehr, Intermodal, Eurasia oder Shortsea

- Größtes europäisches Logistiknetzwerk auf Schiene und Straße

Unser Shuttle-Angebot für Sie

Antwerp-shuttle - Bahntransporte zwischen Antwerpen und dem Ruhrgebiet

Der Shuttle in Kürze: Konventionelle und intermodale Bahntransporte zur Verbindung der belgischen Industrieregion Antwerpen und den umliegenden Häfen mit dem Ruhrgebiet und der Region Rhein/Neckar.

Das sind Ihre Vorteile:

- Bis zu 11 Abfahrten pro Woche von und nach Antwerpen

- Transportzeiten unter 24 Stunden

- Konventioneller Wagenladungsverkehr und intermodale Transporte

- Terminal-Terminal / Siding-Siding Service

- Anbindung von Terminals/Anschlüssen in Antwerpen, Region Rhein/Ruhr und Rhein/Neckar

- Regelmäßige Weiterleitungsmöglichkeit nach Norditalien dank acht täglicher Abfahrten ab Mannheim

Ihr Ansprechpartner:

Jo Goyvaerts +32 3 545-9890 jo.goyvaerts@deutschebahn.com

Alsace-shuttle - Verbindung zwischen Ostfrankreich und Offenburg

Der Shuttle in Kürze: Das Alsace-Shuttle verbindet zahlreiche Chemie- und Stahlstandorte im Osten Frankreichs mit dem Einzelwagennetzwerk der DB Cargo im badischen Offenburg.

Das sind Ihre Vorteile:

- 5 Abfahrten pro Woche (Mo-Fr)

- Speziell auf die Bedürfnisse der Kunden aus der Chemie- und Stahlindustrie angepasst

Ihr Ansprechpartner:

Control Tower Duisburg SWT France+ 49 203 454 1660DBCargo-CT-SWT-France@deutschebahn.com

Burghausen-shuttle - Verbindung von Süd- und Norddeutschland

Der Shuttle in Kürze: Wir verbinden das Bayerische Chemiedreieck mit den Häfen in Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven über das Drehkreuz Maschen.

Das sind Ihre Vorteile:

- mehrmals wöchentliche Abfahrten

- 8 Abfahrten pro Woche/Richtung

- Offene KV-Shuttlezugverbindungen

- Effizient, verlässlich und umweltfreundlich

Ihr Ansprechpartner:

Thomas PiegerLeiter Sales and Operations Center Chemicals+49 6131 1573160thomas.pieger@deutschebahn.com

Kecskemét-shuttle – Verbindung zwischen Stuttgart und Ungarn

Der Shuttle in Kürze: Schnelle und zuverlässige Shuttle-Verbindung zwischen Kecskemét und Kornwestheim mit der Möglichkeit des nahtlosen internationalen und nationalen Weitertransports u.a. nach Bremen, Hamburg und Stuttgart

Das sind Ihre Vorteile:

- Sicherer Transport von intermodalen Ladeeinheiten und konventionellen Bahnwagen (z.B. Schiebewandwagen)

- 5 Abfahrten pro Woche/Richtung

- Wirtschaftlicher und umweltfreundlicher Transport

Ihre Ansprechpartnerin:

Rebekka LehmannSenior Account Manager DB Cargo LogisticsTel.: +49 1523 2110913rebekka.lehmann@deutschebahn.com

Mediterranean-shuttle - Schnelle Verbindung zwischen Deutschland und Spanien

Der Shuttle in Kürze: Die schnelle Verbindung zwischen Deutschland und Spanien, abgestimmt auf die Anforderungen der Automobilindustrie. Durch Bündelung der Transporte können besonders hohe Frequenzen und Auslastungen erzielt werden.

Das sind Ihre Vorteile:

- Mehrere Abfahrten pro Woche

- Branchenspezifische Flotte und Equipment

- Flexible Frachtmengen

- Termingenaue Fahrten

- Hohe Sicherheit mit durchgängiger Sendungsverfolgung

- Zentrale Abwicklung über unser Kundenzentrum in Duisburg

Ihr Ansprechpartner:

Felix SchmitzerNetwork LogisticsFelix.Schmitzer@deutschebahn.com

Power Railer - Das führende Ganzzugssystem nach Südosteuropa

Der Shuttle in Kürze: Das führende Ganzzugssystem nach Südosteuropa.

Das sind Ihre Vorteile:

- Abholung und Zustellung mit Bahnwagen (wenn Anschlussgleis vorhanden) oder Lkw (Umschlag über Railports)

- Erhebliche Reduktion von Transportkosten vor allem für Schwergüter oder voluminösen Sendungen

- Hohe Abfahrtfrequenzen nach SOE

- Vorlauf oder Nachlauf mit Bahn oder Lkw möglich z.B. in der Türkei, Griechenland, Mazedonien usw.

Ihr Ansprechpartner:

Igor HribarHead of Sales FLS - Region Southeast Europe+43 699 1156 1044igor.hribar@deutschebahn.com

Rumänien-shuttle - Verbindung zwischen Schwandorf und Rumänien

Eine Planabfahrt ab Schwandorf jeden zweiten Mittwoch (zusätzliche Abfahrten möglich).

Verteilung an die Satelliten ab Craiova in Rumänien an Robanesti, Raureni, Calarasi und Calinesti (weitere Anbindungen möglich).

Geeignete Güter: Metallerzeugnisse, Holz, Papier, Chemie und Agrarerzeugnisse.

Ihre Ansprechpartner:

Alexander Gelpke & Matthias Witteckalexander.gelpke@deutschebahn.com & matthias.witteck@deutschebahn.com

Türkei-shuttle - Verbindung zwischen Schwandorf und der Türkei

Eine Planabfahrt jeden Freitag ab Schwandorf.

Verfügbare Wagen für die Wiederbeladung für Transporte in die Türkei (Ha- und Hb-Wagen).

Ihre Ansprechpartner:

Alexander Gelpke & Matthias Witteckalexander.gelpke@deutschebahn.com & matthias.witteck@deutschebahn.com

Sie haben bereits detaillierte Vorstellungen oder konkrete Fragen?

DB Cargo AG

Förderprogramm des österreichischen BMK „SGV-Plus“

Das Förderprogramm „SGV-Plus“ bietet finanzielle Unterstützung für Schienengüterverkehrsleistungen in spezifischen Produktionsformen in Österreich von 2023 bis 2027. Es ermöglicht zudem Förderungen für "manipulierte" Güterverkehrsdienste, die für die Nutzung der ÖBB-Infrastruktur AG oder der Raaberbahn AG Wegeentgelte zahlen.

"SGV-Plus" besteht aus zwei Hauptsäulen:

- Schienengüterverkehrsförderung (SGV-Förderung):Unterstützt werden Sendungen des Einzelwagenladungsverkehrs, des Unbegleiteten Kombinierten Verkehrs und der Rollenden Landstraße unter bestimmten Voraussetzungen.

- Wegeentgeltförderung:Fördert Schienenverkehrsleistungen im Marktsegment „Güterverkehr manipuliert“. Diese Unterstützung gilt für Wegeentgelte, die an die ÖBB-Infrastruktur AG oder seit dem 1. Mai 2023 auch an die Raaberbahn AG entrichtet werden.

Beide Förderungen werden durch die Republik Österreich, vertreten durch das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK), gewährt.

Weitere Informationen sowie die Details zu den Fördersätzen finden Sie auf der Förderprogrammseite der SCHIG. Dort finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Schienengüterverkehr Plus Verträgen.